경기전 구석구석을 다 돌아보았으니, 동문을 나가서 한옥마을 골목으로 들어선다.

700여 채의 한옥으로 들어선 거리는 예스럽다기보다는 현대적이라는 느낌이 더 강하게 느껴진다. 까맣게 변색된 목재에서 세월의 무게를 느끼게 하는 옛 집들보다는 갈색의 나뭇결이 발랄한 새 집들이 더 많이 보이는 탓이다.

거기쯤에 있는 줄 알고는 있었지만 들를 마음이 별 없었던 '최명희 문학관' 뒤쪽 골목을 지나다가 그만 발길이 붙들리고 만다. 처마 아래 하얀 벽면에 최명희의 초상이 걸려 있는 걸 그냥 보고 만 것이다. 어찌 외면하겠는가..

그리고 거기에 씌어 있는 최명희의 말, "나는 원고를 쓸 때면 손가락으로 바위를 뚫어 글씨를 새기는 것만 같은 생각이 든다."라는 구절이 확 들어와 박힌다. 이어진 구절 "온 마음을 사무치게 갈아서 손끝에 모으고 생애를 기울여 한 마디 한 마디 파 나가는 것이다."

초상화 위에 암의 고통을 이겨내며 혼신의 힘으로 글을 쓰는 최명희의 모습이 클로즈업된다.

발길이 내 마음보다 먼저 문학관의 뒷문으로 들어선다. 혼불인듯 한낮에 가까워진 햇살이 뒷문의 낮은 지붕을 타고 넘어와 빛망울을 만든다.

뒷문에서 마주 보이는 바깥채 벽

글쓰기 대회라도 한 것인지 초등학교 아이의 글이 전시되어 있다. 글의 표현이 깜찍스럽고 재미 있다.

바깥채와 본채는 이렇게 작은 회랑으로 연결되어 있다.

회랑의 평상에는 최명희의 작품 <혼불>과 그에 관련된 서적이 전시되어 있다.

한쪽에는 육필 원고의 사본.

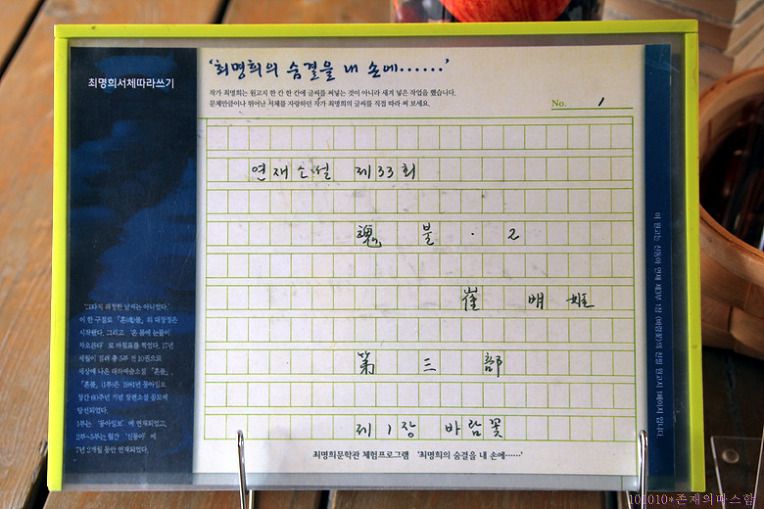

글씨를 정갈하고 기품있게 잘 썼던 작가의 서체를 따라 쓰기하는 체험을 할 수 있도록 해 놓았다.

전시관 본채 입구에는 '독락재(獨樂齋)'라는 당호를 붙여 놓았다.

'독락(獨樂)'이라... 옛 선비들이 즐겨 쓴 이 말을 당호로 삼은 것에서 최명희의 정신적 자양이 무엇일까 어렴풋이 짐작할 수 있을 것 같기도 하다.

사마천의 <사기> 이후 최대의 통사라고 하는 자치통감>을 쓴 사마온공, 그는 늘그막에 고향에 묻혀 살면서 '독락원기(獨樂園記)'를 썼다. 조선 중기의 문신 이언적이 벼슬을 그만두고 돌아와 지은 사랑채 이름이 '독락당'이었고, 그러한 이언적을 추모하여 노래한 박인로의 가사 이름도 '독락당'이다. 선조 때 권호문이 자연을 노래한 경기체가로 '독락팔곡'이 있다.

※ 사마온공(司馬溫公)과 ‘독락원기(獨樂園記)’

사마온공(司馬溫公)의 이름은 광(光)이고 자는 군실(君實)이며 세상이 그를 속수선생(涑水先生)이라 불렀다. 북송(北宋)때 사람으로 그의 시호인 태사온국공(太師溫國公)에서 이름을 따 온공(溫公)이라 불렀다.(1019-1086) 송나라 철종 때에 재상의 위에 올랐으며 왕안석이 만든 신법(新法)을 개정하였다. 그의 저작 중에 가장 유명한 것은 자치통감(資治通鑑) 294권을 저술한 것이었다. 이 자치통감은 편년체로 엮어진 중국의 방대한 통사(通史)이며, 한(漢)의 사마천(司馬遷)의 사기(史記)이후 최대의 통사로 매우 중요한 사서(史書)이다.

그가 만년에 향리에 은거하며 지은 '독락원기(獨樂園記)'는 그 뜻이 고상하여 후세에 많은 선비들이 따라 살기를 즐거워하는 글이었다. 원래는 이 글의 앞과 뒤에 전사(前辭)와 후사(後辭)가 있었다. 본문을 읽기 전에 먼저 전사를 읽고, 본문을 다 읽은 뒤에 후사를 읽으면 전체의 대의가 더욱 명확해진다.

■ 독락원기(獨樂園記) 전사

맹자가 말하기를 “혼자 즐기는 일이 사람들과 더불어 즐거움을 즐기는 것만 못하고, 몇 사람과 즐기는 일이 많은 사람과 즐거움을 즐기는 것만 못하다.”고 하였는데 이런 방식은 왕이나 대인들이 즐기는 방식이고 우리 같이 가난하고 미천한 사람이 할 수 없는 일이다. 또 공자가 말하기를 “거친 밥을 먹고 물이나 마시고 팔베개하고 잠을 잘지라도 그 속에 즐거움이 있다.”고 하였으며, 그분의 제자 안회(顔回)는 “한 사발의 밥과 한 표주박의 물을 마시면서도 자신의 즐거움을 찾아서 어느 것과도 바꾸지 않았다.” 고 했으니 이런 즐거움은 성현(聖賢)들이나 할 수 있는 즐거움이지 나 같은 어리석은 자는 할 수 없는 일이다.(孟子曰 獨樂樂 不如與人樂樂 與少人樂樂 不如與衆樂樂 此王公大人之樂 非貧賤者所及也 孔子曰 飯蔬食飮水 曲肱而枕之 樂亦在其中矣 顔子 一簞食一瓢飮 不改其樂 此聖賢之樂 非愚者所及也)

대개, 뱁새가 숲에 둥지를 만들 때는 작은 나무 한 가지만 있으면 되고, 두더지가 강물을 마신다 해도 배부르면 더 마시지 못하는 것, 모두가 자기 분수(分數)에 안주(安住)하면 되는 것이다. 이것이 이 못난 늙은이의 즐기는 방식이다. 내가 처음으로 고향인 낙양(洛陽)에 내려와 5년 동안 살면서 정원 가운데 집을 짓고 책 5천권을 모아 진열하고 이 집을 부르기를 독서당(讀書堂)이라 했다. 그리고 많은 시간을 이곳에서 책을 읽었다.(若夫 鷦鷯巢林 不過一枝 偃鼠飮河 不過滿腹 各盡其分而安之 此乃迂叟之所樂也 迂叟始家洛五年 爲園其中爲堂 聚書五千卷 命之曰讀書堂 迂叟平日 多處堂中讀書)“

■ 독락원기(獨樂園記) 본문

迂叟平日讀書(우수평일독서) : 나는 평소 책을 읽어서

上師聖人(상사성인) : 위로는 성인을 스승삼고

下友群賢(하우군현) : 아래로는 여러 어진 이을 벗하며

窺仁義之原(규인의지원) : 인과 의의 근원을 살피고

探禮樂之緖(탐례악지서) : 예와 악의 실마리를 탐색한다.

自未始有形之前(자미시유형지전) : 만물의 형체가 형성되지 않았을 때부터

曁四達無窮之外(기사달무궁지외) : 사방에 이르는 끝없는 외부 세계까지

事物之理(사물지리) : 사물의 이치가

擧集目前(거집목전) : 온통 눈앞에 모이게 된다.

可者學之未至(가자학지미지) : 가능한 것도 다 배우지 못하는데

夫可何求於人(부가하구어인) : 어찌 남에게 배우기를 구하겠으며

何待於外哉(하대어외재) : 어찌 밖에서 배우기를 기대하겠는가?

志倦體疲(지권체피) : 마음이 권태롭고 몸이 피곤하면

則投竿取魚(즉투간취어) : 낚싯대를 던져 고기를 낚으며

執衽采藥(집임채약) : 옷자락을 걷어쥐고 약초를 캐거나

決渠灌花(결거관화) : 도랑을 내어 꽃나무에 물을 주거나

操斧剖竹(조부부죽) : 도끼를 잡고 대나무를 쪼개거나

濯熱盥水(탁열관수) : 한 대야의 물로 더위를 씻어버리거나

臨高縱目(림고종목) : 높은 곳에서 올라 눈 가는 대로 경치를 바라보고

逍遙徜徉(소요상양) : 이리저리 거닐며

惟意所適(유의소적) : 오직 마음이 내키는 대로 하노라

明月時至(명월시지) : 밝은 달이 때맞추어 떠오르고

淸風自來(청풍자래) : 맑은 바람이 저절로 불어오면

行無所索(행무소색) : 이끄는 것이 없이도 이끌러 가고

止無所柅(지무소니) : 붙잡는 것이 없어도 멈추게 된다.

耳目肺腸(이목폐장) : 귀도 눈도 폐도 장도

卷爲己有(권위기유) : 모두 거두어 내 소유로 하게 되니

踽踽焉洋洋焉(우우언양양언) : 마음대로 걸어 거칠 것 없이 넓다.

不知天壤之間(불지천양지간) : 모르겠지만, 하늘과 땅 사이에

復有何樂(복유하락) : 다시 어떤 즐거움이 있어

可以代此也(가이대차야) : 가히 이것과 바꿀 수 있겠는가?

因合而命之曰獨樂(인합이명지왈독락) : 까닭으로 이를 <독락>이라 명명한다.

>■ 독락원기(獨樂園記) 후사

어떤 이가 나에게 말하기를 “내가 들으니 군자께서 즐기는 것은 많은 사람과 더불어 함께함이 마땅한데, 지금 당신은 혼자만 즐기고 사람에게 나누지 않으니 옳은 일입니까?” 하거늘 내가 사과하며 대답하였다. “어리석은 내가 무슨 덕이 있어 군자와 비교하겠소? 혼자 즐기는 것도 다 못할까 두려운데 어찌 남과 함께 즐긴단 말이오? 하물며 내가 즐기는 일은 천박하고 비루해서 세상 사람들이 이미 다 버린 것들이라오. 누구에겐가 주려 해도사람들이 싫어할 것이 분명한데 어찌 억지로 주겠소? 만약 함께하기를 원하는 사람 있다면 내가 두 번 절하고 드릴 것인데 어찌 나 혼자만 독점한다 하겠습니까?”(或咎迂叟曰 吾聞 君子所樂 必與人共之 今吾子獨取於己 不以及人 其可乎 迂叟謝曰 叟愚 何德比君子 自樂恐不足 安能及人 況叟之所樂者 薄陋鄙野 皆世之所棄也 雖推以及人 人且不取 豈得强之乎 必也有人 肯同此迂 則再拜而獻之矣 安能專之哉)

선생은 말하기를 “나는 독서를 통하여 성인들을 스승으로 모시고, 현인들을 벗으로 맞아 사물의 이치를 터득한다. 그래도 가끔 마음이 권태롭고 몸이 피로하면 사람과 함께 푸는 것이 아니라 스스로 혼자서 풀어버리는 방법을 깨우쳤다.

몸이 나른하고 마음이 권태로우면 낚시를 던져 고기도 잡고 소매를 걷어붙이고 약초도 캔다. 물길을 만들어 꽃나무에 물도 대주고, 대나무를 토막 내어 도끼로 쪼개본다. 대야에 물을 떠서 더위를 식혀보고, 높은 언덕에 올라가 먼 곳을 바라보기도 한다. 발 가는대로 산책도 하고, 마음이 가리키는 곳을 찾아간다.

때가 되면 밝은 달이 떠오르고, 어디선지 맑은 바람도 불어온다. 거닐어도 잡는 이 없고, 멈추라고 만류하는 이도 없다. 내 몸의 모든 것이 다 나의 소유요 또 뜻대로 해도 거리길 것이 없이 천지에 자유롭다. 이 세상에 어떤 즐거움이 이보다 더할 수 있을 것인가? 이 모든 즐거움을 통틀어서 ‘나 홀로 즐김(獨樂)’이라 명명(命名)한다.

전시실 내부에는 지인들에게 보낸 엽서와 편지들, 생전의 인터뷰나 강연 등에서 그가 남긴 말과 글, 그리고 그의 육필 원고 사본들 등등 그에 얽힌 추억을 되새길 만한 갖가지 자료들로 가득 채워져 있다.

<혼불>의 원고.

박경리의 <토지>나 조정래의 <아리랑>을 연상시킬 만한 방대한 분량의 원고를 실감할 수 있도록 쌓아 놓았다. 모두 쌓으면 3m쯤 되는 전체 원고의 1/3이라고 한다.

문학관 뒤편 담에 새겨져 있던 구절이 다시 적혀 있다.

'손가락으로 바위를 뚫어 글씨를 새기는 것만 같은 생각'을 하면서 고통스런 글쓰기를 했던 그녀의 뜨거운 정신이야말로 혼불 그 자체일 터.

호암상 수상 소감문이라고 전해지는 그녀가 남긴 유명한 말. "언어는 정신의 지문. 나의 넋이 찍히는 그 무늬를 어찌 함부로 할 수 있겠는가!"

최명희는 혼불을 쓰게 된 이유를 '근원에 대한 그리움'이라 하였다. 그녀는 이 우주 공간에 구체적인 존재로서 생물학적인 생명체인 '나'를 있게 하신 어머니와 아버지를 비롯하여 그 윗대들이 어디에서, 어떤 모습으로, 무엇을 생각하며, 어떤 옷을 입고, 어떤 집에서, 어떤 음식을 먹으며, 누구와 어떤 목소리로 무슨 이야기를 하고 살았는지 궁금해서 '끊임없이 혼불을 쓰게 되었다'고 밝히고 있다.

말에는 정령이 붙어있다고 하였던 그녀는 암에 걸려 혼절을 거듭하면서도 그렇게 <혼불>을 1만 2천여 장의 원고지에 비문처럼 새겨 넣고 떠났다.

전시실을 다 돌아보고 난 다음 정문 쪽으로 나온다.

바깥채에 입구에 새겨진 '최명희문학관' 현판

바깥채에서 본 전시관과 마당

문학관 앞마당은 잔디로 단장한 널찍한 정원. 편안한 공간이다.

이 문학관은 80여 평 규모로 국비 16억여 원 을 들여 2006년 봄에 개관하였다고 한다.

※ 최명희(1945~1998)와 대하소설 <혼불>

아름다운 모국어로 전통문화와 민속·풍습을 치밀하고 폭넓게 복원해낸 대하소설 〈혼불〉전5부 10권을 통해 한국인의 역사와 정신을 생생하게 표현함으로써 한국문학의 수준을 한 차원 높였다는 평가를 받았다.최명희는 1972년 전북대학교 국어국문학과를 졸업하고 1972∼81년 전주 기전여자고등학교와 서울 보성여자고등학교에서 국어교사로 재직했다.

1980년 〈중앙일보〉 신춘문예에 단편 〈쓰러지는 빛〉이 당선되어 등단한 최명희는 이듬해 〈동아일보〉 창간 60주년 기념 장편소설 공모전 당선작인 〈혼불〉 제1부로 문단 안팎의 주목을 받기 시작했다. 그녀는 이후 1988∼95년 월간 〈신동아〉에 〈혼불〉 제2∼5부를 연재했으며, 1996년 12월 제1∼5부를 전10권으로 묶어 완간했다.

최명희가 <혼불>이라는 한 작품에 무려 17년 동안 각별한 공을 기울였다. 노비 이름 하나를 짓기 위해 전국에 있는 노비문서를 찾기도 했고, 1994년 중국 동북지방과 센양(瀋陽), 목단강(牧丹江) 유역을 64일간을 돌아다니기도 했다.

최명희는 <혼불> 완간 4개월을 앞두고 난소암에 걸렸으나 주변에 알리지도 않은 채 몇 차례 혼절을 거듭하면서도 오로지 집필에만 매달렸다. 1996년 12월 완간, 2년 뒤인 1998년 12월에 세상을 떠났다. 이 작품으로 단재상 문학부문, 세종문화상, 여성동아 대상, 호암상 예술상 등을 받았다.

<혼불>은 일제 강점기인 1930년대 전라북도 남원의 한 유서깊은 가문 '매안 이씨' 문중에서 무너져가는 종가를 지키는 종부 3대와, 이씨 문중의 땅을 부치며 살아가는 상민마을 '거멍굴' 사람들의 삶을 그린 대하소설이다. 근대사의 격랑 속에서도 전통적 삶의 방식을 지켜나간 양반사회의 기품, 평민과 천민의 고난과 애환을 생생하게 묘사하였으며 만주에 있는 조선 사람들의 비극적 삶과 강탈당한 민족혼의 회복을 염원하는 모습 등을 담았다.

소설은 매안 이씨 가문의 삼대, 즉 할머니 청암 부인과 양자 이기채 부부, 손자 이강모ㆍ허효원 부부의 이야기가 중심을 이룬다. 이야기는 강모의 혼례식에서부터 시작되는데, 혼례식날 실이 얽히는 사건으로 불행한 결혼생활이 암시되고, 첫날밤 강모의 꿈 속에 강실이가 등장하면서 강모ㆍ효원ㆍ강실의 삼각관계가 예고되기도 한다. 다음으로 시집오자마자 청상과부가 되었음에도 매안 이씨를 실질적으로 이끌었던 청암 부인의 죽음이 이어지고, 강모가 만주로 떠난 후 상심해 있던 강실이가 상민의 신분을 넘어서려는 욕망을 지닌 춘복이에 의해 임신하게 되는 가운데, 3대 종부인 강모의 아내 효원이 가문을 지키게 되는 것으로 소설이 끝이 난다.

역사적 사건의 추이를 더듬는 여느 대하소설들과는 달리 한국인의 세시풍속·무속신앙·관혼상제·관제·직제·신분제도·의상·가구·침선·음식·풍수 등 당대의 습속과 풍물·가치를 눈에 잡힐 듯 환하고 꼼꼼하게 형상화한 작품이다. 평론가들은 이 작품에 대해 '방대한 고증과 치밀하고 섬세한 언어 구성, 생기 넘치는 인물 묘사로 우리 민족혼의 원형을 빚어냈다'고 극찬했다.

최명희(崔明姬)의 문학 정신을 후대에 널리 알리기 위해 2001년 혼불문학상이 제정되었다. 청년문학상과 혼불학술상 2개 부문으로 나누어 시상하는데, 학술상은 최명희의 작품을 대상으로 씌어진 평론·논문을 대상으로 수여하며, 시상식은 혼불문학제 기간인 매년 12월 초순에서 중순 무렵에 행해진다.

소설 <혼불>의 무대인 남원시 사매면 노봉리 마을에도 넓은 마당을 가진 '혼불문학관'이 2004년에 건립되었다. 지자체가 혼불문학관이 있는 노봉마을과 그 주변의 종가·청호저수지·달맞이공원·노적봉·서도역 등 소설에 등장하는 장소를 중심으로 문학 기행 코스를 개발하여는 등 문화를 매개로 관광객을 끌어들이는 일을 하고 있으니 나름 의미가 있다고 할 수 있겠다.

'우리 산하와 문화재' 카테고리의 다른 글

| 전주 여행 (11) 전주 동헌 풍락헌(豊樂軒), 장현식 선생 고택 (0) | 2010.12.11 |

|---|---|

| 전주 여행 (10) 전주 향교, 성균관을 본뜬 대성전과 명륜당 (0) | 2010.12.10 |

| 전주 여행 (7) 조경묘(전주이씨 시조묘), 전주사고, 예종대왕 태실 (0) | 2010.12.07 |

| 전주 여행 (6) 전주객사, 가장 큰 현판에 가장 크고 가장 오래된 객사 (0) | 2010.12.05 |

| 전주 여행 (5) 한벽당과 한벽굴, 석양의 전주천 풍경, 남천교 (0) | 2010.12.04 |